能楽祭は公益社団法人能楽協会主催による能楽公演で、常日頃より能楽や能楽師を支えて下さっている皆様への感謝を込めて毎年開催しています。

演目はもちろん、ドリンクサービスやお楽しみ抽選会をご用意、おもてなし致します。また、パーティ付チケットをお持ちの方は能楽堂ロビーにて出演能楽師と語り合える立食パーティーにご参加いただけます。

令和元年12月17日(火)

13:30開場 14:30開演

宝生能楽堂

能楽祭は公益社団法人能楽協会主催による能楽公演で、常日頃より能楽や能楽師を支えて下さっている皆様への感謝を込めて毎年開催しています。

演目はもちろん、ドリンクサービスやお楽しみ抽選会をご用意、おもてなし致します。また、パーティ付チケットをお持ちの方は能楽堂ロビーにて出演能楽師と語り合える立食パーティーにご参加いただけます。

能楽へのご支援に感謝申し上げ、本公演限りの特別なおもてなしをご用意しました。

| 香川 靖嗣 | |||

| 笛 | 熊本 俊太郎 | 大鼓 | 安福 光雄 |

| 小鼓 | 成田 達志 | 地頭 | 中村 邦生 |

| 観世 銕之丞 |

| 種田 道一 | |||

| 笛 | 松田 弘之 | 太鼓 | 桜井 均 |

| 櫻間 金記 | 地頭 | 本田 光洋 |

|---|

| シテ | 野村 萬斎 | ||

|---|---|---|---|

| アド | 野村 太一郎 | アド | 深田 博治 |

| シテ | 今井 泰行 | ||

|---|---|---|---|

| ツレ | 大友 順 | 笛 | 一噌 隆之 |

| 子方 | 水上 嘉 | 小鼓 | 大倉 源次郎 |

| ワキ | 宝生 欣哉 | 大鼓 | 國川 純 |

| アイ | 大藏 彌太郎 | 地頭 | 朝倉 俊樹 |

| アイ | 大藏 教義 | 主後見 | 小林 与志郎 |

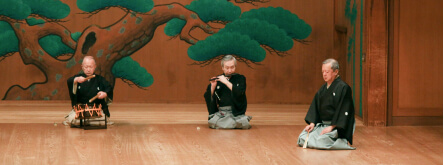

「能」・「狂言」は、室町時代からおよそ650年以上、途絶えることなく演じられてきた、日本を代表する舞台芸術です。古くは豊臣秀吉や徳川家康など多くの武将に愛され、現代ではユネスコの無形文化遺産に登録され、海外からも高く評価されています。

本公演では能楽の様々な上演形式をご覧いただけます。

能一曲の見せ場にあたる部分を、地謡と囃子の演奏に合わせて一人ないし複数人で舞います。

一曲の特定部分を囃子の演奏を伴わず一人で謡います。

謡い手一人と鼓一人が、能一曲の特定部分を演奏することを「一調」、これに笛の加わったものを「一調一管」といいます。舞事の部分が中心となり、笛の技術が際立ちます。謡い手、囃子方共に一定以上の技量が求められ、囃子方では重い扱いとなる。本公演では太鼓との組合せとなります。

能一曲の特定部分を地謡に合わせて一人ないし複数人で舞います。

狂言は、中世の庶民の日常生活を明るく描いた、セリフが中心の喜劇です。能と異なり、ほとんどは面をつけずに演じられ、笑いを通して人間の普遍的なおかしさを描きだします。

能は謡(歌・セリフ)と囃子(楽器)に合せて演じられる歌舞劇で、多くの曲で演者が能面という仮面をつけているのが特徴です。

登場人物は人間だけでなく神や鬼、妖怪や幽霊などこの世のものではないものも登場し、また、演者は様式化された簡素な動きで感情を表し、物語が進みます。

初めての観能(能を観ること)でもかしこまらずにお楽しみいただけます。どうぞ、能楽堂にお越しください。

演目のあらすじを読んでおきましょう。また、能楽辞典を是非ご活用ください。

特に決まりごとはありません。ご自分にとって着心地の良い服でお越しください。男女とも比較的フォーマルな服装が多く、お着物の方もいらっしゃいます。帽子は能楽堂内ではお取りください。また、短パン・サンダルなどはお控えください。

開演前に電源をお切りください。

写真撮影・録音・録画は厳禁となっております。

能楽堂内は飲食厳禁です。喫茶店や休憩所をご利用ください。

公演が開始されましたら、能の世界を堪能してください。

本公演のQRチケットレスは「EventRegist(イベントレジスト)」のシステムを利用しています。購入の際に、イベントレジストへの会員登録(無料)が必要です。お済みでない方は、併せて会員登録をお願いします。

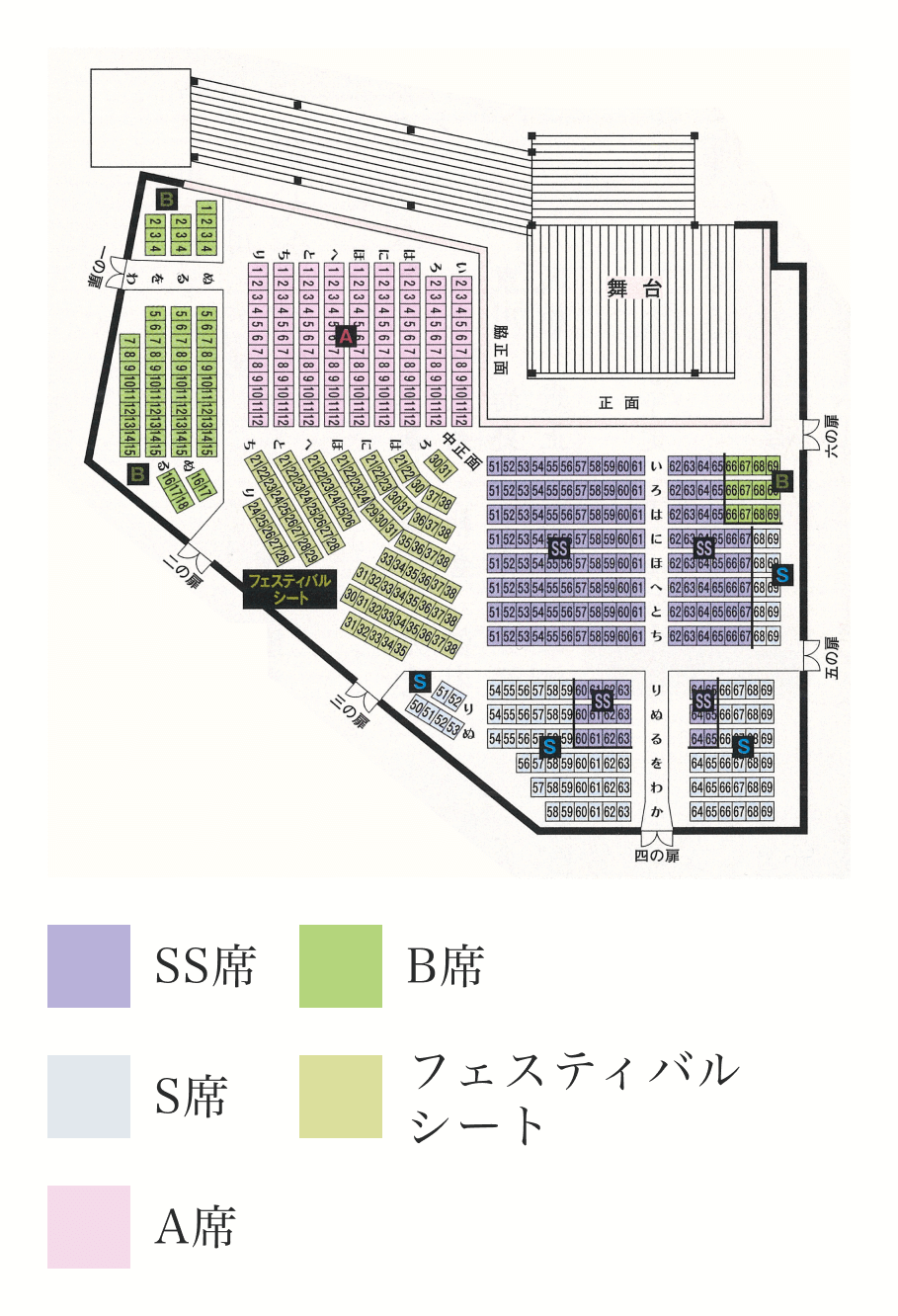

当日の受付にてスタッフが端末にてチェックインを行います。また、その際にお席番号のご案内を致します。

長時間の公演になるため、未就学児(小学生未満)は原則お断りしております。ご了承ください。

| SS席 | 8,000円 |

|---|

| S席 | 7,000円 |

|---|

| A席 | 6,000円 |

|---|

| B席 | 4,000円 |

|---|

| フェスティバルシート | 2,020円 |

|---|