能楽公演のみどころ

関連記事

梅若研能会 足利公演 レポート

2023年4月3日(月)

本年度も日本全国能楽キャラバン!が全国で開催されました。今回は...

庄内 宝生流公演レポート

2023年3月8日(水)

本ブログは日本全国 能楽キャラバン!公演にまつわるエピソードを...

観世能楽堂特別公演 レポート

2022年10月12日(水)

本年度も「心弾む」をコンセプトに各地をまわる、日本全国能楽キャ...

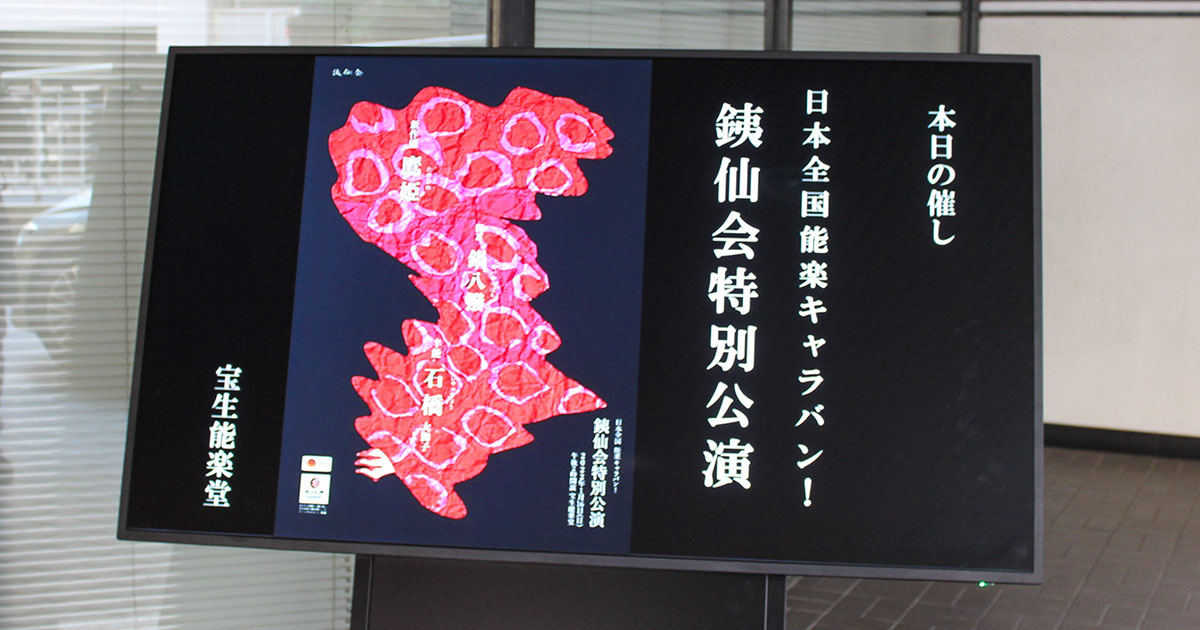

銕仙会特別公演レポート

2022年1月31日(月)

2022年1月16日(日)に東京の宝生能楽堂で、日本全国能楽キ...

大槻文藏三番能 復曲の名曲を観る!公演レポート

2022年1月24日(月)

2021年11月21日(日)に大阪府大阪市の大槻能楽堂で「大槻...