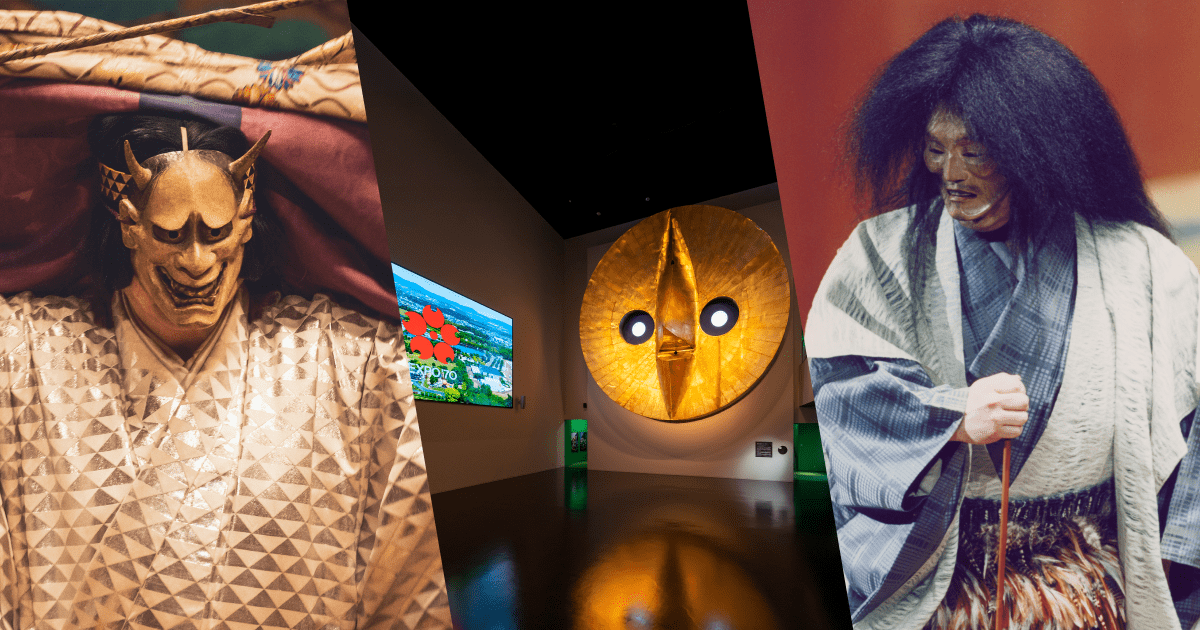

楽しむ能「楽」プロジェクト! 京都・奈良・長崎・鹿児島・沖縄にて2024年9〜12月開催!

「奈良公演」は12月20日(金)14時より奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~ にて開催します。本記事では、古都・奈良の魅力が凝縮された奈良公園内にある会場と、その周辺にある能楽スポットをご案内します。

“奈良能楽”の発信地 奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~ のご紹介

約700年続く能楽の歴史は、南北朝時代の「大和猿楽」の流れを汲み、大和・奈良の地ではじまりました。

インバウンドにも大人気「大仏・緑・鹿」で知られる奈良観光の中心地、奈良公園は能楽と縁の深い地です。

現在のシテ方五流の源である「大和猿楽四座」が参勤していた春日大社や興福寺があり、今も「春日若宮おん祭」や「薪御能」(たきぎおのう)で原初の能楽が奉納され続けています。

この奈良公園内に位置するのが、本公演の会場となる奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~です。

天平時代の建築を彷彿させる和風寄せ棟づくり、日本瓦葺きの美しい建物内にある能楽ホールは総檜造り、能舞台の形式がほぼ確立された室町時代の様式を再現しています。年間を通して多くの能楽公演が開催されています。

本公演では、奈良能楽の殿堂とされる舞台で、奈良・葛城山を舞台とするご当地能「葛城(かづらき)」や、豪快な獅子の舞が見どころの華やかな能「石橋(しゃっきょう)」など、能楽発祥の地にふさわしい演目をお楽しみいただきます。

能楽ゆかりのスポットが数多く点在する奈良公園

奈良公園には能楽のルーツが垣間見える足跡や、演目の舞台となっている場所など能楽に関係するスポットが数多くあります。これらのスポットを奈良公園のエリア別にご紹介します。

興福寺エリア 能「采女」

五重塔で有名な世界遺産 興福寺は、南北朝期から室町初期に大和猿楽四座が参勤し、行事や法要で集まった人々に芸が披露されていた場所です。

四座のひとつ、円満井(えんまんい/えまい)座(現在の金春流)が、平安時代中期に興福寺の修二会(しゅにえ、毎年二月に行われる法会)で初めて薪猿楽(たきぎさるがく)を催したとされ、境内には「薪能金春発祥地」の石碑が建てられています。現在も興福寺では、古来より連綿と続けてきた「薪御能(たきぎおのう)」が、毎年5月に四座が一堂に会する古儀に近い形式で奉納されています。

また、興福寺南大門前にあり、五重塔と池の柳が水面に映える猿沢池。普段から観光客で賑わう人気スポットですが、こちらは能「采女(うねめ)」の舞台です。

采女とは、帝に仕える女官のことで、能「采女」は猿沢池に入水した采女伝説などを題材とする作品です。池の東側には、采女の供養塔である九重の塔と、采女地蔵、そして采女が身投げをしたときに衣を掛けた柳があったとされる場所に衣掛け柳の碑が建っています。

飛火野エリア 能「野守」

会場の南西側近く、春日大社の神の使いとされる鹿がのんびり群れ遊ぶ広大な芝生エリアが飛火野(とびひの)エリアです。こちらは能「野守(のもり)」の舞台です。

万葉の昔、ここは王朝貴族たちが鷹狩りを楽しんだところで、前シテ(前半の主役)の野守(野の番人)の老人が「野守の姿を映すその池は“野守の鏡”と呼ばれる」と語る鏡池があるほか、近くの氷室神社には「帝が鷹狩りの際に見失った鷹の姿が水面に映った」とされる「鷹乃井」と呼ばれる井戸があります。

春日大社エリア 能「春日龍神」

鮮やかな朱塗りの社殿で知られる世界遺産 春日大社も興福寺同様、大和猿楽四座が参勤をしていた寺社のひとつです。春日大社の摂社である若宮神社の例祭として毎年12月に行われる「春日若宮おん祭り」では、四座時代から続く原初の猿楽が下記の二つの場所で奉納されています。

「影向(ようごう)の松」

一之鳥居のすぐそばにある「影向の松」では、「松の下式」という儀式で猿楽や田楽の一節や舞が披露されます。

影向の松には、平成7年(1995)まで能舞台の鏡板に描かれている老松のルーツと言われる古いクロマツの巨木が立っていましたが、残念ながら枯れてしまい、現在は名残の切り株と後継樹として松の若木が植えられています。

「御旅所(おたびしょ)」

もう一つの場所は一之鳥居と二之鳥居の間、参道沿いにある「御旅所(おたびしょ)」と言われる芝地です。

春日若宮おん祭りの中心となる神事「御旅所祭」で様々な猿楽が夜遅くまで奉納されます。この芝舞台が「芝居」という言葉の語源となったとも言われています。

また、春日大社は能「春日龍神」の舞台でもあります。能「春日龍神」は、明恵(みょうえ)上人(鎌倉前期の僧)が仏教修行のため唐(中国)へ渡ることを決意して春日大社へ向かう場面からはじまります。

宮守の老人(実は春日明神の眷属)は、まことの仏蹟は日本にあると説き、入唐を止めるならば釈迦の一生を見せようと言い消え失せます。後場では、龍神が颯爽と出現し、八大龍王をはじめ諸王や龍女が参集する釈迦の説法の場を現わし猿沢池に飛び入るという壮大な作品です。

本公演は、会場が奈良公園内という素晴らしいロケーションです。公演前のひととき、能楽スポットを散策しながら演目のルーツに思いを馳せてみませんか?

楽しむ能楽プロジェクト!特設サイトはこちら