平泉への旅では、世界遺産に登録された史跡巡りのほかにも、現地でしか味わえない雰囲気を五感で感じながら体験をする楽しみもあります。本記事では、中尊寺での座禅体験をはじめ、平泉での体験観光についてご案内します。

中尊寺で「座禅止観」の修行体験にチャレンジ!

世界遺産の中尊寺では、座禅修行の体験が行われています。

座禅体験というと、修学旅行生など大勢の団体で行うイメージがありますが、中尊寺では1人から可能で、所要時間も約1時間(1人1000円、要予約、コロナ感染状況により中止・変更の可能性あり)と、旅の途中でも意外と気軽に挑戦することができます。

今回は取材を兼ねて座禅体験にチャレンジしました!

座禅体験が行われる約120畳の仏堂では、僧侶の佐々木五大さんが出迎えてくださいました。座禅は、僧侶の方から説明を受けながら行われます。最初に、佐々木さんからご指導いただいたのは座禅時の服装について。理想はゆったりとした服装、それに靴下を脱ぎ、時計を外します。スカートの場合は用意されている布で足を覆って行うとのことでした。

続いて、座禅の意味や心構えを教えていただきます。座禅は、日常的な悩みや欲、迷いから一度離れて心を落ち着かせ、自分自身を見直すことが大きな目的。中尊寺で行っているのは、天台宗を日本に広めた伝教大師・最澄によってもたらされた「座禅止観(しかん)」で、心と体の動きを止めて精神を統一し、仏の教えや自身を正しく観察することにより物事を最後までやり遂げる力を養います。まずは阿弥陀如来、釈迦如来、薬師如来の三尊に向かい、合掌して三礼(さんらい)・四弘誓願(しぐせいがん)の短いお経を唱えます。これは座禅を行う前のあいさつ・宣誓に当たります。

いよいよ具体的な座り方を教わります。

本来の座禅修行では、両足とも両ももの上にあげて組む結跏趺坐(けっかふざ)ですが、体験の場合、初心者は足を痛めやすいので、略式の坐法である半跏趺坐(はんかふざ)で行います。座布(ざふ)という座禅の際に使用する円形状の小さめの座布団を尻の下に敷き、あぐらで前のほうに浅く座ったら、左足を右ももの上にあげ、右足を自分のほうに引き寄せます。手のひらを上にして左手の四指を右手の四指に重ね、親指同士を付けて楕円形を作り、へその下あたりに置きます。背筋を伸ばして一度目を閉じ、半分開いた半眼の状態になります。これで座禅姿勢が完成。座布のおかげで、意外に楽に座ることができます。ここで一度、首や肩、身体を動かして緊張を緩め、再度姿勢を整えたところで、堂内の灯りは消され、拍子木のカンカンという堂内に響く音を合図に座禅の始まりとなりました。

座禅中は、事前に教えられた通り、鼻から息を吸って吐く腹式呼吸を静かに行い、心の中で呼吸の数のみを数えることに集中します。

途中、座禅を助ける杖である禅杖(ぜんじょう)で左右の肩を3回ずつ叩いていただきました。これは、姿勢が悪くなった時や心が落ち着かない時、あるいは眠気を感じた時などに適度な刺激を与えて身体と心を正すことを目的として行われます。

再度、拍子木の大きな音が堂内に響き渡ったら、それが終了の合図。

佐々木さんの誘導により、再び体の緊張をほぐす運動を行い、最後に、正座で三礼の短いお経を唱えて終わりとなりました。

座禅を終えると、なんだか顔周りがリラックスしてラクになったような感じで、気持ちも不思議にすっきりしました。何よりも効果的だったのが、禅杖による肩たたきでした。痛みなどは一切なく、まるでマッサージを受けたような感覚で、気持ちも身体もシャキッとなりました。本来の座禅修行では、座禅の最中に身体に苦痛を感じたり睡魔に襲われたとき、自ら望んで禅杖を受けるそうですが、その気持ちが理解できました。もう一回、禅杖を受けたいという思いが強く残った初めての座禅体験でした。

なお、中尊寺では、座禅の他に、お経を書き写す写経体験も行われています(約1時間と2時間のコースあり、1 人1000円、1〜10名で要予約)また、同じく世界遺産の毛越寺でも、座禅と写経の体験ができます。

体験を通して理解が深められる「平泉世界遺産ガイダンスセンター」

平泉世界遺産ガイダンスセンターは、「平泉の文化遺産」が世界遺産に登録されて10周年を迎えた2021年11月にオープンしたばかりの新しい施設です。平泉駅から徒歩12分の柳之御所史跡公園内にあり、奥州藤原氏の政庁跡とされる柳之御所遺跡もあわせて見学できます。

2階建てで延べ約2400平方メートルの広大な施設内には、奥州藤原氏が思い描いた仏国土(浄土)の世界観を迫力のワイドスクリーンと床面映像で体験できる「プロローグシアター」や、藤原氏の政庁・居館「平泉館(ひらいずみのたち)」を復元したジオラマ、柳之御所遺跡から出土した重要文化財など、平泉の文化遺産の価値や歴史、平安時代の生活の様子が分かりやく展示・解説されています。

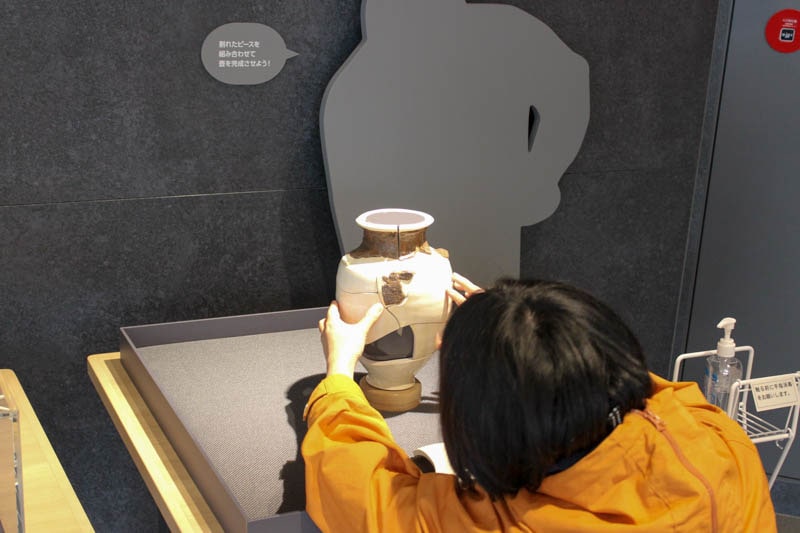

ここでは、展示をただ鑑賞するだけでなく、藤原氏の繁栄を支えた金の重さを体験したり、絹の感触を手で触れて確かめたり、模型を使って出土した焼き物の復元をしたりと様々な体験を通して平泉の文化遺産について学べるのも魅力です。

入館は無料なので、実際に世界遺産の史跡を巡る前にぜひ立ち寄りたい施設です。

その他、平泉の体験メニューいろいろ

平泉では、上記のほかにも、郷土料理や伝統工芸に触れる体験観光ができます。

- はっと汁料理体験

- 「体験Cafe+ WA」

-

練って伸ばした小麦粉の生地を、千切って醤油仕立ての汁に入れ茹で上げた東北の素朴な郷土料理「はっと汁」を料理します。

- 90分・1人2000円・1〜20名で要予約

- 秀衡塗絵付け体験 「翁知屋(おうちや)」

-

箸やコースターなどに漆を使った絵付け体験。世界に一つのオリジナル作品を作ることができ、お土産として持ち帰ることができます。

- 60〜90分・1人4400円〜・2〜100名で要予約

- からくり屏風づくり体験 「表具工房オイカワ」

-

開いた面を閉じて反対側から開くと別の柄が表れる不思議な「からくり屏風」を作ります。

- 90分・1人2500円・2〜30名で要予約

-

ちょうちん絵付け体験 「ちょうちんの店平泉屋」

-

伝統工芸のちょうちんに手描きの絵付けをします。出来上がったちょうちんは、旅の思い出、家族へのお土産、部屋の飾りなど様々な用途に使用できます。

- 120分・1人2500円〜・2〜20名で要予約

平泉に「触れる・感じる」旅へ

平泉では、世界遺産の史跡に多くの人が訪れる一方で、平泉の土地ならではの素材を活かした体験型の観光も用意されています。平泉を「見る」「知る」旅に加えて、自分の身体を使って「触れる」「感じる」観光にもぜひチャレンジすることで、座禅の最中に肩をたたいて心と身体に刺激を与える禅杖のように、旅にも刺激を加え、より思い出深い旅にしましょう。

各体験観光は新型コロナウィルス感染症の拡大状況にともなう国・県・町からの各種要請によって中止・変更する場合がありますので、各体験施設に確認をしてから足を運ぶようにしましょう。

写真協力:岩手県観光ポータルサイト・いわての旅