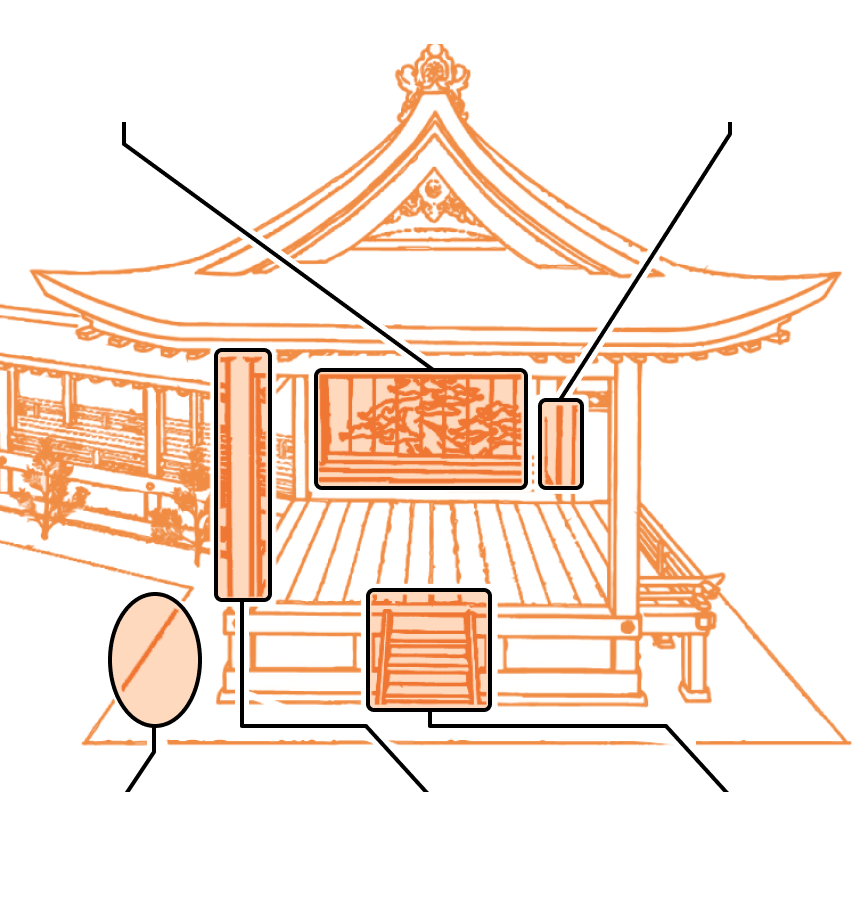

- かがみいた鏡板

- きりどぐち切戸口

- しらす白洲

- はしら柱

- きざはし階

イラストをクリック/タップすると

説明が表示されます。

興味のある箇所を探索してみましょう。

かがみいた 鏡板

能舞台の正面奥の「鏡板」には、老松(= 長い年月を経た松の木)の絵が描かれていることが多いです。奈良・春日大社の「影向(ようごう)の松」を鏡のように映したという説もあり、舞台の美しさを高めています。影向とは神仏がこの世に降臨することで、演者が神に向かって演じる神聖な空間であることも象徴しています。 また、常緑の松はどの季節においても変わらないことから定着したとも考えられています。

きりどぐち 切戸口

能舞台の隅には「切戸口」という目立たない小さな扉があります。 この扉は、主に地謡方(=コーラス)や後見(=舞台上で進行を補助する役)が、使う入口です。 役を終えた出演者や舞台で切り殺された役が退場する場合に使うこともあります。

しらす 白洲

能舞台の周りには「白洲(しらす)」と呼ばれる白い小石が敷き詰められた部分があります。 これは、昔、能楽が屋外で演じられた頃、舞台を際立たせる役割と、太陽光を反射させて自然の照明とする機能がありました。その名残が現在にも残っています。

はしら 柱(シテ柱、ワキ柱、笛柱、目付柱)

能舞台の四つの柱は、観客にとっては視界を遮るものかもしれませんが、 能面をつけた演者にとっては狭い視界の中で自分の位置を確認する大切な目印です。 特に「目付柱」(舞台向かって左手前の柱)はその名の通り、演者が舞の際に目を付ける柱として重要な役割を果たします。

きざはし 階

能舞台の前には「階(きざはし)」という階段があります。 これは、昔、公式な演能の前に、催しの責任者などが舞台に上がり、演技の開始を宣言していた名残です。 今では演者が舞台の正面を見極める目印として使われていますが、実際に演技で使われることはほとんどありません。

- かがみいた鏡板

- きりどぐち切戸口

- しらす白洲

- はしら柱

- きざはし階

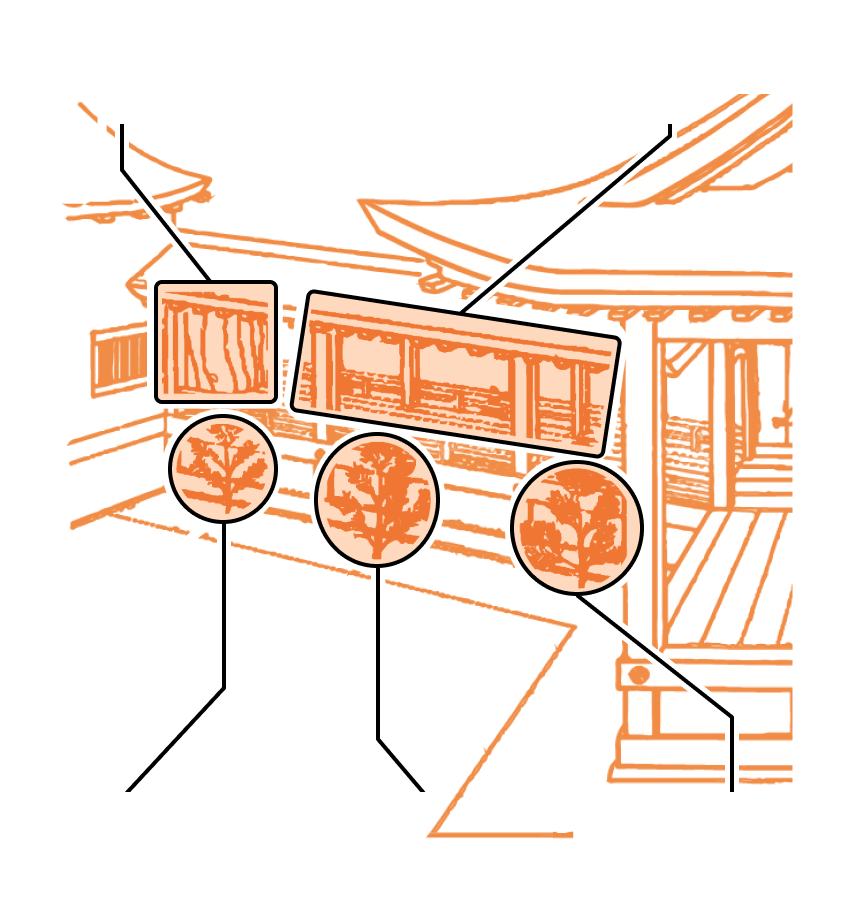

- あげまく揚幕

- はしがかり橋掛り

- さんのまつ三ノ松

- にのまつ二ノ松

- いちのまつ一ノ松

イラストをクリック/タップすると

説明が表示されます。

興味のある箇所を探索してみましょう。

あげまく 揚幕

揚幕は、能舞台の「鏡の間」と「橋掛かり」を隔てる五色の幕です。 色は陰陽五行の「木・火・土・金・水」を表し、役者の登場や退場に使われます。 この幕が開く瞬間は、物語が始まる合図であり、観客を幽玄の世界へと誘います。

はしがかり 橋掛り

橋掛かりは、能舞台の幕と本舞台を結ぶ通路です。

この道を通じて役者が登場し、物語の世界へと導かれます。

現実と異界をつなぐ象徴的な空間としても機能し、 演技に深みを与える重要な部分です。

さんのまつ 一ノ松、二ノ松、三ノ松

能舞台の一部として「一ノ松」「二ノ松」「三ノ松」という3本の松があります。 これらは、舞台に向かって左側、通路である橋掛かりに沿って配置されています。 最も舞台に近い「一ノ松」が一番背が高く、次の「二ノ松」、「三ノ松」と続き、舞台から遠ざかるにつれて低くなるように設計されています。 この高さの変化により、観客に遠近感を与え、舞台の奥行きを感じさせる効果を生み出しています。

にのまつ 一ノ松、二ノ松、三ノ松

能舞台の一部として「一ノ松」「二ノ松」「三ノ松」という3本の松があります。 これらは、舞台に向かって左側、通路である橋掛かりに沿って配置されています。 最も舞台に近い「一ノ松」が一番背が高く、次の「二ノ松」、「三ノ松」と続き、舞台から遠ざかるにつれて低くなるように設計されています。 この高さの変化により、観客に遠近感を与え、舞台の奥行きを感じさせる効果を生み出しています。

いちのまつ 一ノ松、二ノ松、三ノ松

能舞台の一部として「一ノ松」「二ノ松」「三ノ松」という3本の松があります。 これらは、舞台に向かって左側、通路である橋掛かりに沿って配置されています。 最も舞台に近い「一ノ松」が一番背が高く、次の「二ノ松」、「三ノ松」と続き、舞台から遠ざかるにつれて低くなるように設計されています。 この高さの変化により、観客に遠近感を与え、舞台の奥行きを感じさせる効果を生み出しています。

- あげまく揚幕

- はしがかり橋掛り

- さんのまつ三ノ松

- にのまつ二ノ松

- いちのまつ一ノ松

能舞台の豆知識

能舞台の豆知識

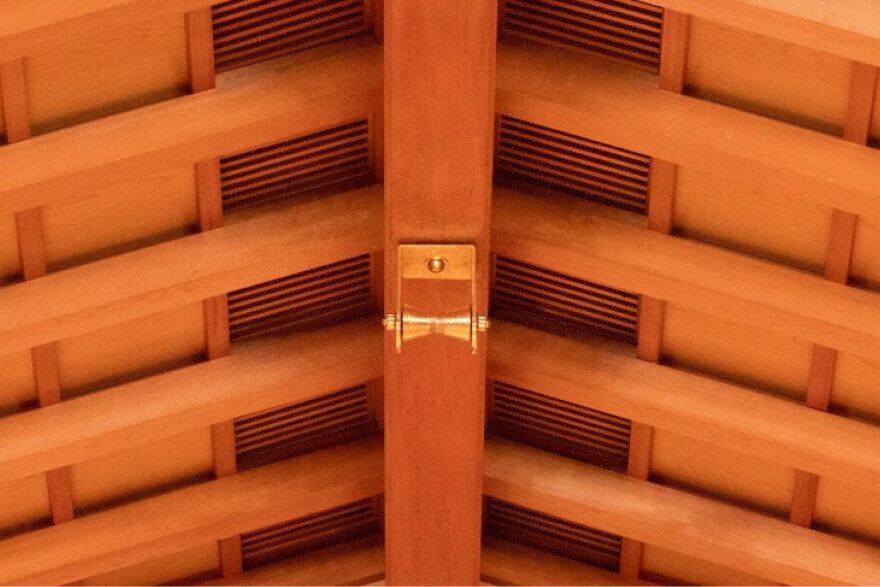

能舞台の床の響き

能舞台の板は、主にヒノキを使用し、能楽の音楽を効果的に響かせる特殊な設計となっています。音響上の工夫として、床下に大きな甕(かめ)を設置している能舞台もあります。足で踏む拍子の音を良くするだけではなく、謡の声、楽器の音にも影響すると言われています。演者はこの床の反響を感じ取りながら繊細な演技を行います。

道成寺の鐘の魅力

能の大曲『道成寺』のみで使用される「鐘」。 能の中で最も大掛かりな作り物(=大道具)である「鐘」は、とても重要な装置であり、演者が鐘を巧みに操作することで観客に強烈な印象を与えます。天井に目を向けると、能『道成寺』で使用される滑車が見えます。この滑車は、重量のある鐘を舞台上に吊り下げるために用いられ、劇的な演出を可能にします。