曲目解説「八島(屋島)」

- 登場人物名は檜書店発行の謡本「屋島」(観世流)を基にしています。

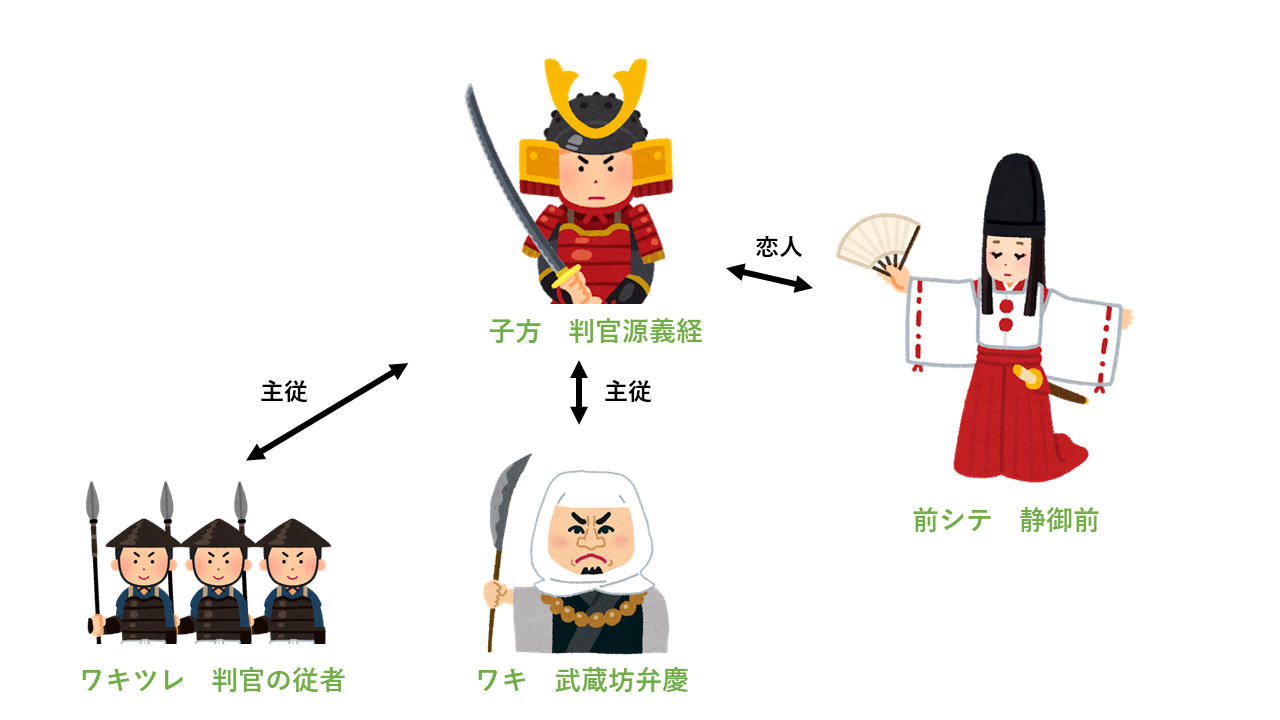

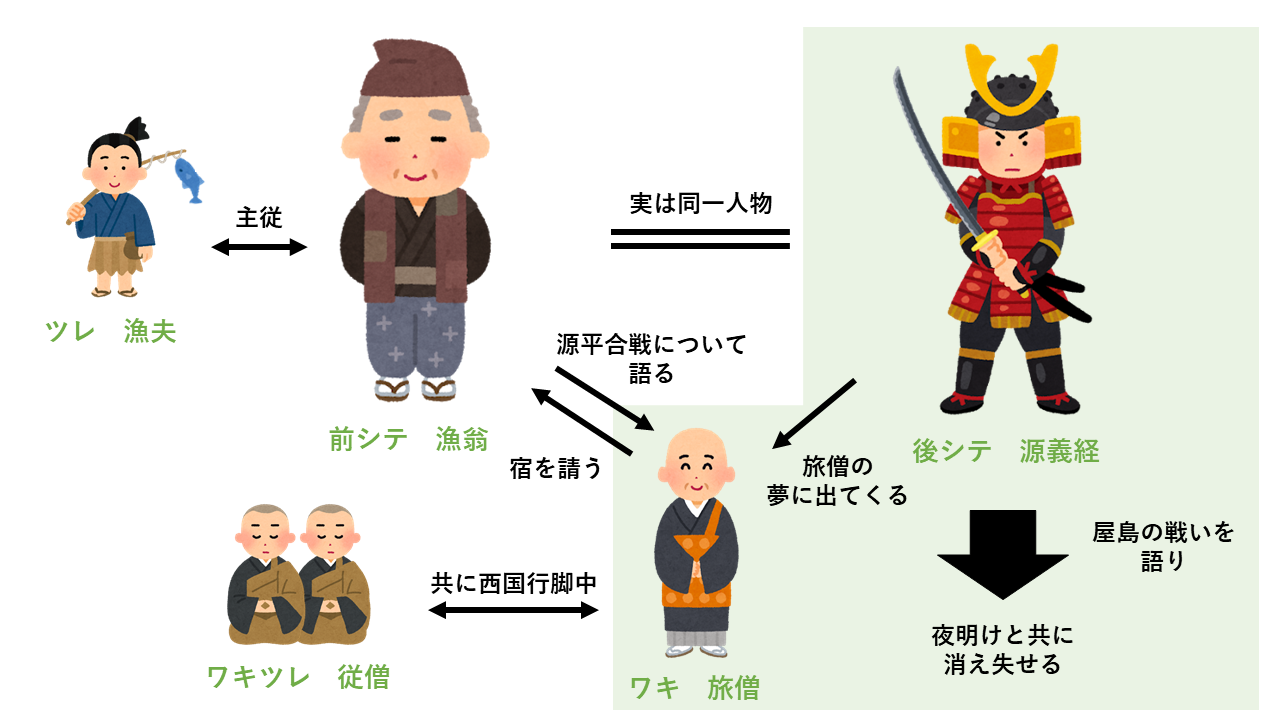

八島(やしま。観世流では屋島と表記します)は、平家物語に出てくる「屋島の戦い」を典拠とした、戦いをテーマとした曲です。源義経の霊が登場し、当時の戦の様子を語ります。雄々しい立ち姿で刀を構え、力強い足拍子など迫力ある舞台に心奪われる方が多く、人気もあります。

このような武将や戦をテーマにした曲は「修羅物」と呼ばれ、またその中でも「勝修羅(かちしゅら)」「負修羅(まけしゅら)」と分けることができます。八島は勝利者側の義経の語りとなるため勝修羅に属し、三勝修羅の一つに挙げられます。

八島の見どころはその題材だけでなく、登場人物や物語の構成も魅力的です。

舞台は前半と後半に分かれ、物語は旅僧を通して展開します。

前場

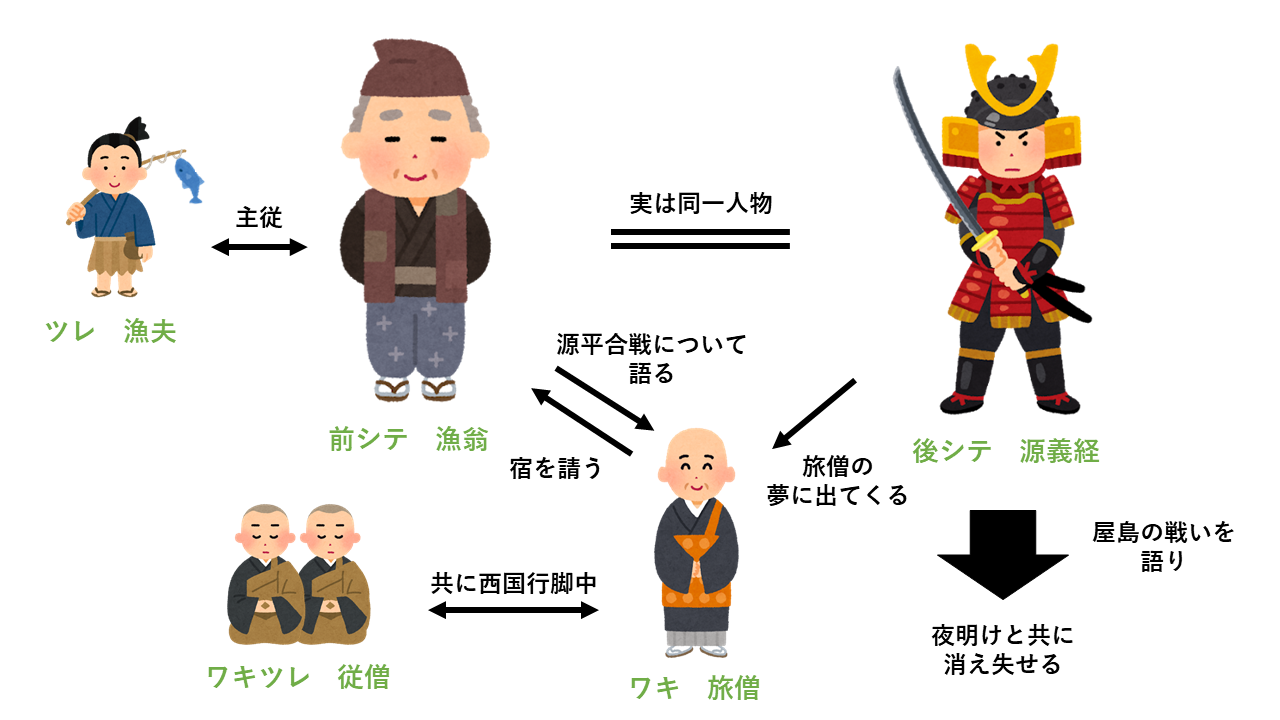

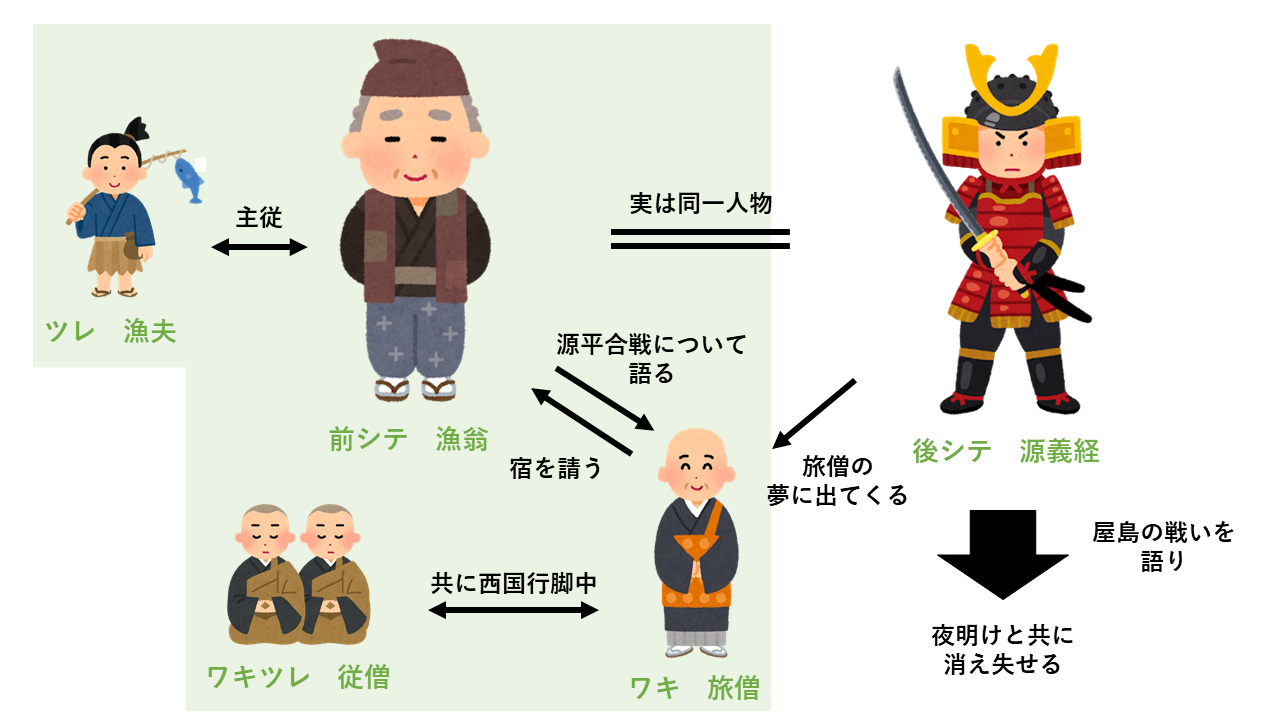

前半は、旅僧(ワキ)が西国行脚のため讃岐国(現在の香川県)の屋島の浦に訪れるところからはじまります。

旅僧は都(現在の京都)近辺の出身で、四国に行ったことがないため、ある時、思い立って西国行脚をしようと決意し、他の僧(従僧・ワキツレ)を従えて船にて屋島に向かいます。

屋島についた旅僧たちですが、すでに日が暮れており、塩屋(塩を作るために設けられた小屋)に一夜の宿を求めて立ち寄ろうとしたところ、漁翁(前シテ・前場の主役)と漁夫(ツレ)が現れます。この時に、目の前に広がる情景を漁翁たちが風流に謡うところが前半における雅さを感じるポイントです。

漁翁たちが塩屋に戻ると、旅僧は漁夫に一夜の宿を請います。漁夫は漁翁に確認すると、漁翁は見苦しく宿には適していないと一度断りますが、旅僧はそんなことはない、都から来たがこのあたりは初めてで日も暮れてきたためどうか泊めていただきたい、と再び請います。

漁翁は都から来たことを知ると、それならばと旅僧に宿を貸すことを承諾します。

その日は朧月夜、漁翁は都と聞いて懐かしみ、昔は自分もそこにいたと言い、咽び泣きます。

旅僧は漁翁に、昔この場所であった源平合戦について聞かせてほしいと頼み、漁翁は語り始めます。

漁翁と漁夫の回想

元暦元年(1185年)三月十八日、平氏は海上に陣取り、源氏は水際に陣取ります。

源氏の総大将は源義経であり、その立ち姿は見事なものでした。平氏側から一隻の舟が水際に近づき源氏を待ち構えます。源氏側からは五十騎ほどの武士が打って出ます。

中でも三保谷四郎が名乗り出て真っ先に向かうと、悪七兵衛景清が舟から降りて三保谷に向かって攻めていきます。三保谷が太刀を折られて引き下がろうとしたところ、景清は三保谷の兜の錣(しころ・首を守るための防具)を掴んで引っ張りますが三保谷も負けじとこらえ、ついには錣が兜からとれてしまい、二人はバランスを崩して離れます。それを見ていた源義経が騎乗しながら水際に近づくと、かばって前に出た家来の佐藤継信が能登殿(平教経)の放った矢にかかり落馬、平氏側も菊王(平教経の子ども)が討たれてしまいます。それを両軍哀れに思い、平氏は海へ、源氏は陸に、それぞれ戻るのでした。

後には、波と松風の音が、淋しく聞こえるばかりでした。

回想終わり、旅僧と漁翁の会話

漁翁の回想を聞いた旅僧は、その内容があまりに詳しいので、漁翁の名前を聞きます。漁翁は名乗らず、姿を消します。しかしその際に「よし常(つね)の浮世の夢ばし覚まし給うなよ」という言葉を残し、これが源義経を暗示させます。

間狂言

能ではここで間狂言(あいきょうげん)が入ります。

前場(前半)と後場(後半)の間に、狂言方がそれまでの物語の振り返りや背景を解説します。本記事冒頭の登場人物相関図には掲載していませんが、アイという役割があり、本当の塩屋の主人(漁翁は塩屋の主人ではありません)がここで登場します。

主人は、旅僧たちが無断で塩屋に入ったのではないかと怪訝そうにしますが、旅僧に請われて景清と三保谷の話などを語ります。旅僧が、主人が来る前の漁翁とのやり取りを話すと、主人は泊まることを承諾し、去っていきます。

後場

旅僧は漁翁に名前を訊ねたその回答「よし常(つね)の浮世の夢ばし覚まし給うなよ」を聞き、夢で待てと言っているように感じ、松の根を枕にして眠りにつきます。

後シテ源義経の霊登場

旅僧の夢の中に義経の霊が登場します。旅僧が義経ですかと訊ねると、義経の霊であると答えます。ただ、瞋恚(しんに・仏語で怒りや恨みの様子を表す)の妄執のため、西海(屋島の浦)に囚われていると言います。

義経の霊の回想

義経は船と陸とでの合戦を忘れられないと言い、屋島の合戦について語ります。

源氏と平氏は互いに弓を構え、船を組んで駒(馬)を並べて攻め合っていたところ、義経は何かの拍子で自身の弓を落としてしまい、弓は平氏側に流れてしまいます。義経は弓を取られまいと敵船の近くまで馬に乗りながら進んでいきます。平氏は好機と思い義経に熊手をひっかけて落馬させようとし、危機一髪な状態になりますが、なんとか熊手を切り払って弓を取り返して引き下がります。

家来の増尾十郎兼房は義経に対して、たとえ千金を延べて作った弓であったとしても命を危険にさらす行為は感心しない、と涙を流して諫めます。しかし義経は「弓が惜しかったのではない。私の武名はまだまだ知られておらず、弓を取られて義経は強弓を引けない弱い将だと思われることは無念なことだ。だからこそ取り返しにいったのだが、そこで討ち取られたら運が無かったということ。運が尽きていないなら敵に渡すまいと弓を取りに行った。この名は末代まで語られるのではないだろうか」というと、増尾十郎兼房やその他の武士たちは感涙を流すのでした。

修羅道での平教経との戦いを回想

その後、義経は修羅道に堕ちた後の様子を語ります。修羅道とは仏教における六道の一つです。生前の行いによって死後に生まれ変わる先が六つあり、修羅道は阿修羅のいる、戦の絶えない世界です。

義経は、壇ノ浦でかつて戦った平教経との、修羅道での戦いを舞いで表現します。

船戦は昔のことだが、今また現世に戻って戦いをすれば、海も山も震動するほどである。船からは鬨の声が、陸には楯が波のように並び、月光で刀はひかり、潮には兜の星(兜に打った鋲)が映っている。刀を打ち合い刺し違えるほどの激しい船戦であったが、夜が明けるにつれ、敵と見えていたのは群れたカモメであり、鬨の声と思ったものは高松の浦風であった。そして高松の朝嵐となったのであった――。

義経の霊はそこで舞い納めて去り、曲が終わります。

八島の見どころ・魅力

八島は世阿弥が作ったもので、屋島の浦の風雅や、義経の戦の荒々しさが見事に描かれています。また前場と後場の静と動の対比が、八島の世界に魅入られるポイントでもあります。

この記事では主にあらすじの紹介となっていますが、これらは実際に能を鑑賞いただくことでより、その魅力を感じていただけます。ぜひ、能楽公演に足を運んでみてはいかがでしょうか。