【能楽インタビュー】加藤眞悟

能楽の世界で活躍されている方々をさらに知り、より能楽を楽しむためにインタビューを実施しました。能楽とのきっかけや私生活など、普段ではなかなか聞けない内容について語っていただきました。

今回、回答いただいたのはシテ方 観世流 加藤眞悟さんです。

加藤先生のプロフィールは能楽協会の会員ページでもご覧いただけます。

加藤眞悟プロフィール(シテ方 観世流)

経歴・芸歴・表彰歴

1958年生。故二世梅若万三郎および三世梅若万三郎に師事。

1985年、仕舞「小袖曽我」にて初舞台。

重要無形文化財保持者(総合認定)。

公益財団法人梅若研能会理事。公益社団法人能楽協会東京支部常議員。

「明之會」主宰。

能楽インタビュー

初めて能楽に触れたのはいつですか?どんなきっかけですか?

大学へ入学してからです。先輩に誘われて松濤の観世能楽堂に行き「研究会」での『敦盛』を拝見しました。カルチャーショックのような体験でした。

能楽師を目指そうと思ったきっかけはなんですか?

入学した大学には能楽研究会という仕舞、謡を稽古するサークルがありました。現梅若万三郎師にご指導を仰いでおりました。

私は哲学科専攻で能の思想的な面にも魅せられ、時間があればサークルへ行き稽古をしていました。大学3年の発表会で舞囃子を舞わせて頂きました。その後、現万三郎師に「玄人にならないか」とお声をかけて頂きましたのがきっかけです。

好きな演目や得意な演目を教えてください。

「飛ビ返リ」があったり「長刀」を扱うもの、「働キ」のものも勤めさせて頂きたいと思います。

また静かな「序之舞」などは、これからも自分の会では進んで勉強させて頂きたいと思います。

舞う時/囃す時、に工夫していることはなんですか?

舞台に上がる前は詞章を読み思いを膨らませます。舞台に立ったら、お囃子、地謡、ワキの謡をよく聞き、自分の謡や型が馴染むように心がけ、自分でこうしようとかはあまり思わないようにしています。

五年ほど前、『楊貴妃』干之掛を舞わせて頂きました時、少し体を大きく扱って舞いましたら、万三郎師より「能は何もしないところが良いのだよ」と指導を賜りました。以来、そう実現できるように精進してします。

思い出したことがあります。内弟子入門間もない頃、先代の万三郎師に能を観た時の私なりの感銘などをお話しさせて頂きましたら、先生はニコッとされて「能は何も残らないのが良いのだよ」とおっしゃいました。「能は花の香り、芳しき能」というお話しをしてくださいました。自分には到底行き着く事は出来ない境地ですが少しでも目指して精進して行きたいと思います。

「隅田川」加藤眞悟 梅若研能会 撮影:新宮夕海

能楽をはじめて、一番楽しかったこと/つらかったことは何ですか?

大変なことは自分にはやはり覚えることです。内弟子の修行中、能楽養成会でお囃子の四拍子のお稽古をつけて頂きました。毎週月曜の夜が稽古日で、土日に舞台が重なると徹夜で覚えていました。今も同じで、舞台が続きますと空いた時間を使って覚えています。能を舞わせて頂くことはとても楽しいことですが、そこに至るまでが私には「覚え地獄」です。

共演者とよい舞台を作り上げるために語り合うことが楽しいです。

また、 郷里の神奈川県平塚市で平塚ゆかりの能の復曲にも楽しさを感じています。復曲は、廃曲の中から平塚ゆかりの能を探しだし謡本を見つけ、仮名とゴマ一つ一つを検証し、節を再現して型を創出して上演します。地道な作業ですが、この10年程で4曲の復曲をしてみると、「復曲は能の考古学」のようだと思うようになりました。発掘した曲は舞台に上がってみるまでどのような能なのかわからないので、ワクワクして当日を迎えます。

能楽師になっていなかったら何をしていたと思いますか?

教職課程を修めていましたので中学か高校の社会科の教師になっていたと思います。

学校公演へ行くと、もしかしたら自分は先生の側にいたかもしれないと思う時があります。

尊敬する先生や注目している先生がいらっしゃったらお教えください。

学生時代に現万三郎師の「井筒」を拝見して感銘を受けてサークル活動を一生懸命致しました。その後学生からこの世界に入ってここまで育ててくださいました現万三郎師には感謝と尊敬の念でいっぱいです。先代万三郎師には厳しくも優しい言葉をかけて頂きまして導いて頂きました。入門の頃、初世万三郎先生の録音した音源を聞いた時の感銘も忘れられません。

初世万三郎先生の謡を能楽堂で聞く企画を進めています。戦前の文化思想は今の価値観とは異なるものだと思います。大正、昭和の時代世相に思いを馳せ、当時の社会で活躍し能の世界を支えてくださった方々のお一人である初世万三郎先生の謡を能楽堂で多くの人達と一緒に聞きたいと考えております。

私生活についてもお伺いします

普段どれくらいご自身のお稽古をされていますか?

毎日どのくらいと決めているわけではありませんが、目の前の舞台の稽古をします。後見のお役の時は頭の中で舞台の進行を辿っておきます。もし何かがあったらこのタイミングでこうするなど考えておきますと安心できます。

謡ったり舞ったりだけでなくその舞台に思いをめぐらせて、集中力を高め準備を整えて行くのも大事な稽古だと思っています。

月にどれくらい教えているのですか?

月二回のお稽古場が自宅(横浜市神奈川区)と平塚、東京にあります。月一回のお稽古場は群馬県伊勢崎市と埼玉県行田市にありますが、こちらはコロナ禍で昨年の3月から行くことができません。拙宅でのお稽古でも控えてる方も多くいらっしゃいます。パソコンや携帯の操作のできる方にはオンライン稽古をしています。対面の稽古、生の舞台に勝るものはないですが、これからはオンラインならではの工夫をして行きたいと思います。

能楽以外の趣味があれば教えてください。

オールドマウンテンバイクのパーツ交換とサイクリングです。鶴見川のサイクリングロードを使って源流まで行ったりします。川面を見て風に吹かれ自然を感じると気分転換になります。そこで下手な歌を詠むのも楽しみです。

私生活でつい出てしまう職業病みたいなものはありますか?

電車で謡の文句をさらっていて、つい小声を出してしまうことです。隣の人が席を立って行ったことは何度かあります。

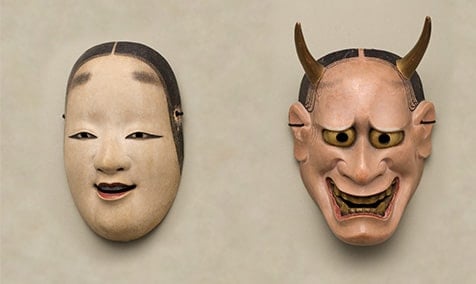

テレビを見て能面を使ったシーンが出てきた時、能に関心を持ってもらうのはありがたいのですが無造作な扱いを見ると「そのように扱わないで!」と心の中で叫んでしまいます。

学校公演で子供達の感想文を読むと、しっかり見て感じてくれている事に感動します。でもその中に「今日の踊りを見て」と書いてあると「能は舞う」と言うのだよと独り言を言っています。

最後に

このページをご覧の方に向けて、一言お願いします。

敷居が高いと思われがちですが、能を観て何かを感じたら、その感覚を大切に、ぜひお稽古へ踏み出して頂きたいです。能楽師は能を伝え広める事に熱意も持っている人達ばかりです。囃子でも謡、仕舞でも能面製作でもその世界に入ってみると十分すぎるほどサポートを受けれると思います。是非お稽古に進んでみてください!